半島性の克服~道路ネットワーク~

ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年3月1日

ページ番号:733367

千葉県の状況について

道路ネットワークの整備は、戦後の復興から今日に至るまで、様々な経済活動を支え、全国貨物取扱量1位の成田国際空港や、日本最大のコンビナートである京葉臨海コンビナートなど、地域の拠点形成に貢献してきました。

本県は太平洋と東京湾に三方を囲まれた半島となっており、人やモノの流れに地理的な制約を受けますが、近年では、道路ネットワークの整備が進み、成田国際空港の機能強化や千葉港の埠頭再編が進むなど、広域交流拠点としての優位性が向上し、地域の活力を高める更なるチャンスを迎えています。

人口減少、災害の激甚化などの課題に対応するとともに、半島性を克服し、本県を飛躍させるには、計画・建設・維持管理・有効利用などの観点から、道路を適切にマネジメントし、県内外を問わずに各拠点と道路ネットワークをシームレスにつなげ、安定した人・モノの流れを各地域に波及させることが必要です。

本県の職員は、多様な状況に対応する様々なプロジェクトの担当者として業務に携わることができます。

道路の計画・有効利用

道路は高速道路から生活道路まで、その性格は大きく異なります。そのため、道路計画では、ネットワーク特性・地域特性・交通特性から必要な道路の機能を明確化し、地域に適した道路構造にすることが重要です。

最適な道路構造の決定のため、地域・交通の状況や課題を調査し、あらゆる関係者と調整しながら、道路のプランニングを実施しています。

また、千葉県の半島性を克服する上で、大変重要な道路である東京湾アクアラインについて、土日・祝日の交通集中による渋滞を緩和するため、時間帯によって通行料金が変動するロードプライシングを国内で初めて実施しています。

社会実験ポスター(令和7年1月時点)

道路ネットワークの整備

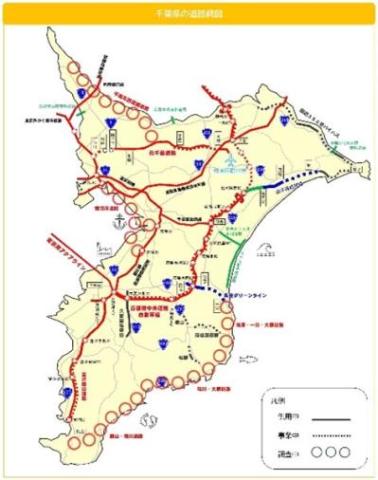

本県では、アクアラインと一体となり首都圏を連絡する圏央道や、外環道と成田国際空港を最短で結ぶ北千葉道路などの広域的な幹線道路ネットワークの整備を促進するとともに、幹線道路から各地域へアクセスする道路や、県境において橋梁の整備を推進するほか、様々な国道・県道などの地域に密着した道路について、拡幅やバイパスなどの改築工事を実施しています。

さらに、安全・安心を確保するため、橋梁の老朽化・耐震化対策や道路法面の防災対策、無電柱化による緊急輸送道路等の強化、通学路の安全対策を進めています。

千葉県の道路網図

高速道路などの広域的な幹線道路と各地域にアクセスする道路によってネットワークを形成しています。

道路の維持管理

道路がその機能を発揮するには、適切な維持管理や更新が必要です。

橋梁を例とすると、本県では、令和2年3月時点で 2,157橋(橋長2メートル以上)を管理しています。

県内の橋梁のうち、2020年時点で、698橋(32%)が建設から50年以上経過しており、2040年までに1,569 橋(73%)となる見込みです。急速に老朽化していくため、集中的に多額の修繕・架換え費用が必要となることが懸念されています。

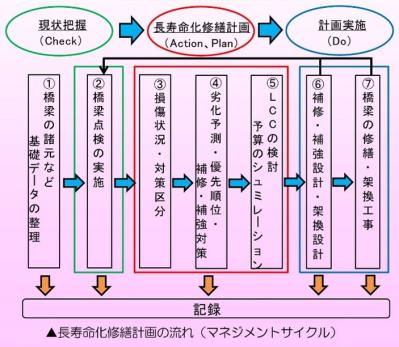

上記に対応するため、橋梁・横断歩道橋・トンネルの長寿命化修繕計画を策定し、各施設の維持管理を効率的かつ効果的に行い、安全性・信頼性の確保や維持管理コストの縮減を図っているところです。

長寿命化修繕計画の流れ

(マネジメントサイクル)

また、道路構造物の修繕について、測量データなどが十分でない箇所は、職員が自ら測量し、舗装・排水などを設計しております。

発注者としての様子(道路の場合)

土木事務所では、発注者として設計から現場の施工まで、一連の業務に携われます。担当するのは、多くが経験年数1年目~6年目までの職員です。

橋脚の基礎を施工している様子

土留めの仮設構造物が計算上安全であるか、計算後も現場で異常がないか、県庁職員がチェックします。大規模な現場を安全に施工できるか、判断することも県庁職員の重要なミッションです。

国道408号(成田市)を夜間に通行止めし、北千葉道路の橋梁の上部工を架設する様子

朝までの限られた時間内で施工するため、2台のクレーンを配置し、それぞれが上部工を架設位置まで吊り上げています。

機材や誘導員の配置、警察との連携など、あらゆるマネジメントを、県庁職員が実施します。

県ならではの大規模な工事も、働く魅力の一つです。

橋梁床版の鉄筋配置確認の様子

設計された機能を発揮するには、設計された鉄筋本数や間隔が確保されているかが重要です。

本数や、コンクリートの骨材が入る間隔が確保されているか、コンクリート打設時に動かないよう結束されているか、確認します。

開通前の橋梁を歩くことも日常に!?

トンネルの活線施行の様子(1)

1車線から2車線へトンネルを拡幅する「活線施工」を実施しました。周辺には迂回路がないため、交通を確保する必要があります。

施工中、一般車両はプロテクター内を通行します。

トンネルの活線施行の様子(2)

県庁職員が綿密に施工計画を検討し、交通を通す位置を変えながら、プロテクターわきの狭いスペースでの土砂掘削・搬出し、トンネル構造を築造しました。

トンネルの活線施行の様子(3)

完成後

職員採用案内パンフレット及びPR動画

千葉県土木職員のリアルはこちらから!

受験を考えている方へメッセージ

我々職員は、様々なパートナーと現場に向き合い、知恵を絞り、千葉県をよりよい県にする思いを持って日々奮闘しています。

まちづくりやインフラの整備、維持管理、有効利用を通じて、地域の課題を解決し、人々の生活を支える仕事です。一緒に働ける方をお待ちしてます!

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

最近閲覧したページ 機能の説明