ここから本文です。

ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 普及・技術 > 千葉県農業改良普及情報ネットワーク > フィールドノート履歴一覧 > フィールドノート履歴一覧(水稲) > イネカメムシに対して、一層の注意と対策が必要です!

更新日:令和7(2025)年8月21日

ページ番号:797111

イネカメムシに対して、一層の注意と対策が必要です!

1.はじめに

さかのぼること2年、千葉県内の水稲においてイネカメムシ(写真1)の発生が増加し問題となっていることを書きました。斑点米カメムシ類としてまとめられる種のなかでも、斑点米だけでなく不稔の被害(写真2)を発生させてしまうのが本種の大きな特徴です。また、稲を好む「超イネ派」カメムシという通称も定着しつつあるように、出穂直後の水田に突然飛び込んできて稲穂を加害する性質があり、従来の斑点米カメムシ類に比べて早めの防除が必要である点も大きな違いです。

本種の最近の被害発生状況と発生動向について紹介します。

写真1.イネカメムシ成虫

写真2.イネカメムシによる不稔(立ち穂)が発生した水田

2.イネカメムシによる加害は大きな減収につながります

県内において従来問題となっていたカスミカメ類やクモヘリカメムシでは、それぞれ乳熟期の籾のふ先や鉤合部を加害して斑点米を発生させ、品質低下につながります。一方で、イネカメムシは籾の基部を集中して加害し不稔にします(写真3)。特に登熟前半の穂に対して殺虫剤による防除が間に合わなかった場合、水田単位ではかなり大きな減収となるため、従来のカメムシ類に対するよりも徹底した対策を練る必要があります。

本種のもうひとつの特徴として、地域での発生密度を予測するのが難しいことから、防除実施の判断をしにくい点が挙げられます。そのため、仮に無防除で栽培されている水田に本種が発生した場合、被害の規模は「数パーセント」ではとどまらず、「数割」の規模となってしまいます。

イネカメムシに対して推奨される防除方法については、2年前の情報から大きな変化はなく、出穂期にジノテフラン剤やエチプロール剤等を使用することで被害が抑えられるという事例が蓄積されています。また、千葉県が開発した水稲生育予測システム「でるたTM」が示す各水田の出穂期が、そのままイネカメムシに対する防除適期にも当たりますので、前年に被害が発生した水田では本システムを活用して出穂期を予測することを強くお勧めします。

写真3.籾の基部に残されたイネカメムシによる加害痕(画像中の赤い突起物)

3.多発生が継続し、従来より遅い時期にも多く発生

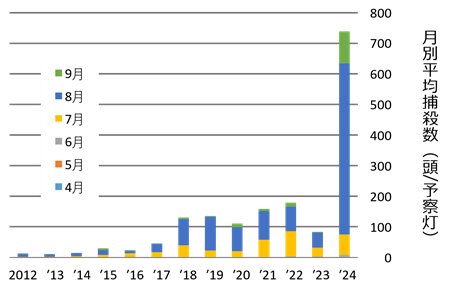

県内における早い作型の水田では、概ね7月初旬から出穂が始まり、越冬したイネカメムシ成虫がこの時期に飛来、産卵し、次世代の発育が始まるものと考えられます。従来のイネカメムシの発生は年間1世代と考えられていましたが、気候の温暖化を受けて、発生世代数が増えている可能性も示唆されています。発生数の調査結果の推移から、2024年の発生数は前年に比べて大きく増加し、特に8月や9月に発生する割合が大きく増加しているのが特徴的です(図1)。8月以降に出穂する遅い作型の水田において大きな被害が発生する危険性が高いため、一層の注意と対策の徹底が必要です。

また、地域内において他の水田と異なるタイミングで出穂する水田においては、イネカメムシ成虫の飛来が集中する可能性があるため、ドローン防除を実施したり畦畔から粒剤を散布したりするなど、個々の水田における防除対策を徹底することが推奨されます。

図1.千葉県内予察灯によるイネカメムシ発生量の推移(2012から2024年)(PDF:126.9KB)(クリックすると大きな図が表示されます)

県内3地点に設置した予察灯への月別捕殺数(4から9月)の平均値を示す

(千葉県農林総合研究センター病害虫防除課調べ)

4.おわりに

防除が実施できなかった水田で発生したイネカメムシは、次は確実に周辺で出穂を迎える水田を加害しますので、それぞれの水田で害虫を次につながないための対策を取ることが必要です。また、本種に対しては、地域ぐるみの取り組みも欠かせません。収穫後の水田に発生する二番穂がイネカメムシの温床となっていることも懸念されていますので、収穫後の耕うんは速やかに実施するなど、地域全体でイネカメムシの密度を下げることに努め、鎮静化を実現させましょう。

初掲載:令和7年6月

担い手支援課

専門普及指導室

上席普及指導員 清水 健

電話番号:043-223-2913

お問い合わせについて

お問い合わせに対しては、千葉県の農業振興の観点から、千葉県下の営農技術としての情報を基本として

対応、情報提供させていただいております。

農業を職業とされる方向け技術のため、家庭菜園向けの技術については、対応に不向きなものもあるため、

園芸に関する各種雑誌・書籍もご覧ください。

また千葉県外の方は、地域事情に合わせた技術情報が得られますので、各都道府県の普及指導センター等へ

お問い合わせください。→各都道府県の普及指導センター(一般社団法人全国農業改良普及支援協会HP)![]()

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください